本文目录:

小城三月赏析

最佳答案:

主题思想

- 封建礼教对女性的束缚与压迫:小说通过翠姨的爱情悲剧,深刻揭示了封建礼教对女性的束缚和压迫。翠姨作为一个传统女性,她的婚姻由父母包办,无法自主选择自己的幸福。她对堂哥哥产生了感情,却因封建伦理道德的禁锢,只能将这份爱深埋心底,最终在无奈和绝望中走向死亡。

- 女性自我意识的觉醒与挣扎:翠姨身上体现了女性自我意识的初步觉醒。她渴望自由和爱情,对读书人充满敬佩,希望自己能够有知识、有文化,改变命运。这种觉醒在强大的封建势力面前显得如此微弱,她无法摆脱传统观念的束缚,只能在理想与现实的冲突中痛苦挣扎。

- 人性的美好与温暖:小说中也展现了人性的美好与温暖。翠姨在“我”的家庭中感受到了一种自由、民主的氛围,家人对她的关爱和包容让她感受到了一丝温暖。这种温暖并不能改变她的命运,反而更加凸显了她的悲剧性。

艺术特色

- 散文化的叙事风格:萧红以她独特的散文化笔调,将故事娓娓道来。小说没有强烈的情节冲突,而是通过细腻的描写和抒情,营造出一种淡淡的忧伤氛围,让读者在平静的叙述中感受到人物内心的波澜。

- 儿童视角与成人视角的交织:小说以“我”这个天真、稚气的女中学生的口吻来叙事,同时又融入了成人视角对人物和事件的深刻洞察。这种视角的交织,使得故事更加真实、客观,同时也增加了作品的深度和广度。

- 象征手法的运用:春天在小说中具有重要的象征意义,它象征着生命的希望和爱情的萌芽。翠姨的故事发生在春天,她的爱情也在春天里悄然绽放,但最终却如春天的花朵一样凋零。春天的短暂和美好,更加凸显了翠姨命运的悲剧性。

人物形象

- 翠姨:翠姨是一个美丽、善良、聪慧而又忧郁的女性形象。她有着传统女性的温柔和贤淑,同时又有着对自由和爱情的渴望。她的悲剧命运,既是封建礼教压迫的结果,也是她自身性格弱点和时代局限的产物。

- “我”:“我”是小说的叙事者,一个天真无邪、充满好奇心的女中学生。“我”的视角为故事增添了一种纯真和客观的色彩,同时也通过“我”的观察和感受,展现了翠姨的内心世界和人物命运。

作品评价

《小城三月》是萧红创作生涯中的一部重要作品,它以独特的叙事风格和深刻的思想内涵,展现了封建礼教对女性的压迫和女性自我意识的觉醒。小说通过对翠姨爱情悲剧的描写,引发了对人性、命运和社会的深刻思考,具有很高的文学价值和艺术价值。

《小城三月》以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,成为中国现代文学史上的一部经典之作,值得读者深入品味和赏析。

中夜起望西园值月上赏析

这首五言古诗作于诗人贬谪永州之时。西园位于作者永州愚溪住宅以西。

半夜了,四野万籁无声。诗人辗转反侧,夜不成寐,百无聊赖中,连露水滴落的细微声音也听到了,多么寂静的环境啊!露水下降,本来是不易觉察到的,这里用“闻”,是有意把细腻的感觉显示出来。于是他干脆起床,“开户临西园”。

来到西园,只见:一轮寒月从东岭升起,清凉月色,照射疏竹,仿佛听到一泓流水穿过竹根,发出泠泠的声响。“泠泠”两字用得极妙。“月”上用一个“寒”字来形容,与下句的“泠泠”相联系,又与首句的“繁露坠”有关。露重月光寒,夜已深沉,潇潇疏竹,泠泠水声,点染出一种幽清的意境,令人有夜凉如水之感。在这极为静谧的中夜,再侧耳细听,听得远处传来从石上流出的泉水声,似乎这泉声愈远而愈响,山上的鸟儿有时打破岑寂,偶尔鸣叫一声。

“石泉远逾响”,看来难以理解,然而这个“逾”字,却更能显出四野的空旷和寂静。山鸟时而一鸣,固然也反衬出夜的静谧,同时也表明月色的皎洁,竟使山鸟误以为天明而鸣叫。"露" "月" "泉" "鸟"这四种意象相互融合,以动衬静,突显了诗人被贬谪后所处环境的空旷寂寞。

面对这幅空旷寂寞的景象,诗人斜倚着柱子,观看,谛听,一直到天明。诗人“倚楹至旦”的沉思苦闷形象,发人深思。他在这样清绝的景色中想些什么呢?“寂寞将何言”一句,可谓此时无言胜有言。“寂寞”两字透出了心迹,他感到自己复杂的情怀无法用言语来表达。

这首诗,构思新巧,诗人抓住在静夜中听到的各种细微的声响,来进行描写,以有声写无声,表现诗人所处环境的空旷寂寞,从而衬托他谪居中郁悒的情怀,即事成咏,随景寓情。从表面看来,似有自得之趣,而终难如陶、韦之超脱。

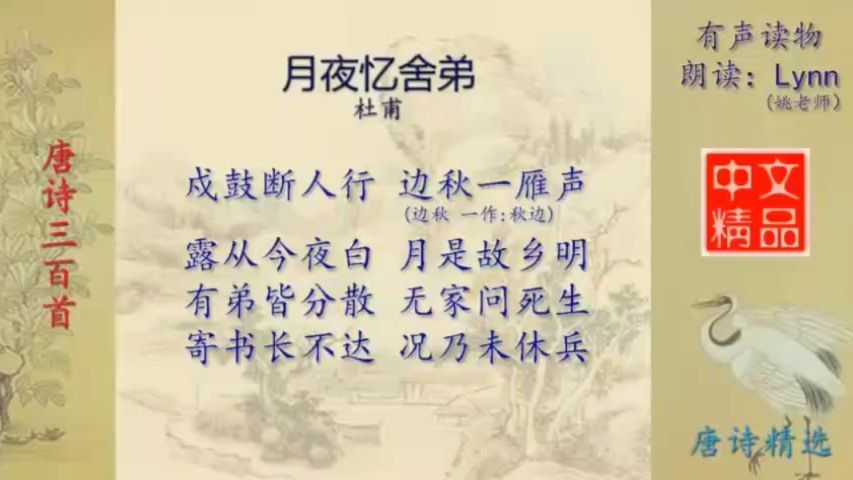

赏析“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”中的月亮的妙用

月亮代表的意象:思乡之愁 如同李白那首妇孺皆知的《静夜思》中一句“床前明月光”,月亮在古人心目中是引人思念,尤其是思念家乡的存在。凡在诗词中出现月亮、月光等,多数都是写思乡之愁的。 在此诗中,月亮被拟人化,李白将自己对家乡思念的愁苦与哀伤寄托给明月,希望她能将这份思念带给远在他乡的亲朋好友,而自己却只能“随风直到夜郎西”。 另外,赏析一首诗还要关注诗人写这首诗的背景,这首诗写于李白被贬谪至夜郎郡时。李白用明月写出对家乡思念的还有对被贬的无奈与哀愁。 明月的运用都突出了一个“愁”字。 非复制,纯手打,个人观点,希望LZ参考。