本文目录:

|

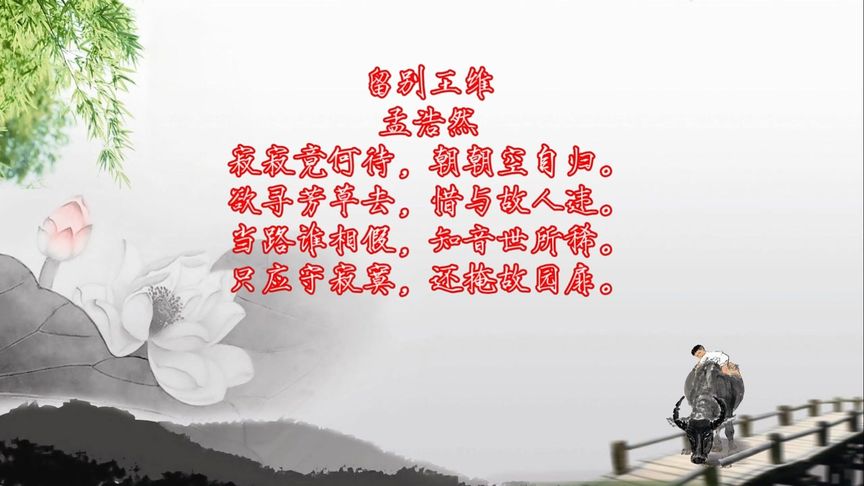

留别王维古诗朗诵

最佳答案:

# 古诗《留别王维》朗诵赏析

在古诗的璀璨星空中,孟浩然的《留别王维》宛如一颗独特的星辰,散发着质朴而深沉的情感光芒。今天,让我们一同走进这首诗,感受诗人落第后的心境与对友人的深情。

朗诵这首诗,首先要把握其整体基调。它充满了失意后的落寞、对知音的珍惜以及归隐的决心 ,情感复杂而真挚,所以朗诵时语速不宜过快,语调要沉稳,略带一丝惆怅。

“寂寂竟何待,朝朝空自归”,起句便营造出一种孤寂清冷的氛围。“寂寂”二字需读得低沉,仿佛能让人看到诗人门前冷落车马稀的景象,“竟何待”稍作停顿,加重语气,表现出诗人内心的迷茫与失落,日复一日的等待毫无结果,只能空手而归的无奈尽显其中。

“欲寻芳草去,惜与故人违”,这两句诗人的情感出现了矛盾与挣扎。“欲寻芳草去”,语调可稍上扬,读出诗人对归隐山林、追寻理想生活的向往;而“惜与故人违”则要放缓语速,语调下沉,着重突出“惜”字,将诗人与王维之间深厚的友情,以及即将分别的不舍之情细腻地展现出来 。

“当路谁相假,知音世所稀”是全诗情感的高潮。“当路谁相假”,“谁”字要重读,以反问的语气,强烈地表达出诗人对世态炎凉、当权者不肯提携的怨怼;“知音世所稀”则稍显舒缓,却满含辛酸,仿佛是诗人在低声叹息,感慨知音难觅的现实。

最后“只应守寂寞,还掩故园扉”,朗诵时要读出一种决然的态度,“只应”二字坚定有力,表明诗人归隐的决心,“还掩故园扉”语速放缓,声音渐弱,给人一种诗人转身离去,关闭园门,与尘世隔绝的画面感。

孟浩然在这首诗里,没有运用华丽的辞藻,也未追求工整的对偶,语句平淡如口语,却将落第后的复杂心境和对友人的惜别之情,表现得深刻动人。让我们在朗诵中,细细品味这份跨越千年的情感,感受古诗的独特魅力。

《留别王维》古诗全文

留别王维 【名称】:《留别王维》

【作者】:孟浩然 (689~740),字浩然。襄州襄阳(今湖北襄樊)人。早年隐居鹿门山,四十八岁入长安赶考落第,失意东归,自洛阳东游吴越。张九龄出镇荆州,引为从事,后病疽卒。他不甘隐沦,却以隐沦终老。其诗多写山水田园的幽清境界,却不时流露出一种失意情绪,诗歌淡雅而有壮逸之气,为当时诗坛所推崇。在描写山水田园上,孟浩然与王维齐名,世称“王孟”。

【主题词或关键词】:唐诗

【体裁】: 五言律诗

【原文】:

留别王维

寂寂竟何待,朝朝空自归①。

欲寻芳草去,惜与故人违②。

当路谁相假,知音世所稀③。

只应守寂寞,还掩故园扉。

【注解】:

①寂寂:落寞。竟何待:要等什么。空自:独自。

②寻芳草:比喻追求理想境界。违:分离。

③当路:当权者。假:宽容。

【韵译】:

这样寂寞无聊还有什么可待?

天天碌碌无为独自空手而归。

我想归隐山林去寻芳馨花卉,

但又珍惜友情不愿分手相违。

如今当权者们谁肯提携我辈,

世上要寻知音实在寥寥无几。

或许今生今世命合空守寂寞,

还是回家关闭我的故园门扉。

【赏析 】:

这首诗是孟浩然将离长安、赠别王维之作。孟浩然这次入长安无功而返,心中是很惆怅的。诗中“寂寂竟何待,朝朝空自归”是不遇的叹息。孟浩然要回故乡隐居,但可惜要与王维分别了。“当路谁相假,知音世所稀”,是一时的牢骚,他与王维还是很投合的。他是把王维作为知音。朝廷中没有人帮助,求仕无望,孟浩然只能归去故乡,寂寞地度过余生了。诗里有对朝廷压抑人才的怨愤,有不忍远别知心朋友的留恋,还有怀才不遇的嗟叹。

【出处】:

唐诗三百首孟浩然诗集校注全唐诗:卷160_37

【赏析】

据《旧唐书。文苑传》载,孟浩然“年四十,来游京师,应进士不第,还襄阳”。这首诗便是临行前留给王维的,怨怼之中,又带有辛酸意味,感情真挚动人。

第一联写落第后的景象:门前冷落,车马稀疏。“寂寂”两字,既是写实,又是写虚,既表现了门庭的景象,又表现了作者的心情。一个落第士子,又有谁来理睬,又有谁来陪伴?只有孤单单地“空自归”了。在这种情形下,长安虽好,也没有什么可留恋的。他考虑到返回故乡了,“竟何待”正是他考试不中必然的想法。

第二联写惜别之情。“芳草”一词,来自《离骚》,王逸认为用以比喻忠贞,而孟浩然则用以代表自己归隐的理想。“欲寻芳草去”,表明他又考虑归隐了。“惜与故人违”,表明了他同王维友情的深厚。一个“欲”字,一个“惜”字,充分地显示出作者思想上的矛盾与斗争,从这个思想活动里,却深刻地反映出作者的惜别之情。

“当路谁相假,知音世所稀”两句,说明归去的原因。语气沉痛,充满了怨怼之情,辛酸之泪。一个“谁”字,反诘得颇为有力,表明他切身体会到世态炎凉、人情如水的滋味。能了解自己心事,赏识自己才能的人,只有王维,这的确是太少了!一个“稀”字,准确地表达出知音难遇的社会现实。这在封建社会里是具有典型意义的。

这一联是全诗的重点,就是由于这两句,使得全诗才具有一种强烈的怨怼、愤懑的气氛。真挚的感情,深刻的体验,是颇能感动读者的,特别是对于那些有类似遭遇的人,更容易引起共鸣。如果再从结构上考虑,这一联正是全诗的枢纽。由落第而思归,由思归而惜别,从而在感情上产生了矛盾,这都是顺理成章的。只是由于体验到“当路谁相假,知音世所稀”这一冷酷的现实,自知功名无望,才下定决心再回襄阳隐居。这一联正是第四联的依据。

“只应守寂寞,还掩故园扉”,表明了归隐的坚决。“只应”二字,是耐人寻味的,它表明了在作者看来归隐是唯一应该走的道路。也就是说,赴都应举是人生道路上的一场误会,所以决然地“还掩故园扉”了。

综观全诗,既没有优美的画面,又没有华丽辞藻,语句平淡,平淡得近乎口语。对偶也不求工整,却极其自然,毫无斧凿痕迹。然而却把落第后的心境,表现得颇为深刻。言浅意深,颇有余味,耐人咀嚼。

谁有古诗《留别王维》急?

孟浩然 寂寂竟何待, 朝朝空自归。 欲寻芳草去, 惜与故人违。 当路谁相假? 知音世所稀。 只应守寂寞, 还掩故园扉。

形容友情长久的古诗词

形容友情长久的古诗词

1.当路谁相假,知音世所稀。

——【唐】孟浩然《留别王维》译文:我想寻找幽静山林隐去,又可惜要与老朋友分离。

2.海内存知已,天涯若比邻 。

——【唐】王勃《送杜少府之任蜀州》译文:只要有知心朋友,四海之内不觉遥远。

3.人生贵相知,何用金与钱。

——【唐】李白《送友人》译文:人与人之间贵在彼此知心友好,相互理解,不必重在金钱交往,不以贫贱富贵作为择友的标准。

4.相逢方一笑,相送还成泣。

——【唐】王维《齐州送祖三》译文:才相逢刚刚以一笑相对,又相送变成了阵阵啜泣。

5.桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

——【唐】李白《赠汪伦》译文:看那桃花潭水,纵然深有千尺,怎能及汪伦送我之情。

6.落地为兄弟,何必骨肉亲。

——【魏晋】陶渊明《杂诗》译文:世人都应当视同兄弟,何必亲生的同胞弟兄才能相亲呢?

7.浮云一别后,流水十年间。

——【唐】韦应物《淮上喜会梁州故人》译文:离别后如浮云飘流不定,岁月如流水一晃过十年。

8.一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。

——【唐】岑参《凉州馆中与诸判官夜集》译文:人生一世能有几回开怀大笑,今日相逢人人必须痛饮醉倒。

9.莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

——【唐】高适《别董大》译文:不要担心前路茫茫没有知己,普天之下谁不认识你呢?

10.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

——【唐】王维《送元二使安西》译文:真诚地奉劝我的朋友再干一杯美酒,向西出了阳关就难以遇到故旧亲人。

本文推荐:五华区报关员培训:https://www.kmbdw.com/baoguanyuanpeixun/areaid-1/

- 上一篇: 那么那么那么造句子(02/17更新)

- 下一篇: 拒绝 英文(02/17更新)